台剧又出大尺度,这次我被她吓到腿软

2020-05-08 16:42:32

来源: 十点电影

0评论

近几年的台剧,老妹儿向来很可以。

去年的《想见你》《我们与恶的距离》,部部爆款。

这不,又来一部大尺度、烧脑、悬疑。

年度惊喜?

就是它——

该剧改编自推理小说家徐瑞良的作品《第四名被害者》。

制片人汤升荣,是《我们与恶的距离》的幕后大佬。

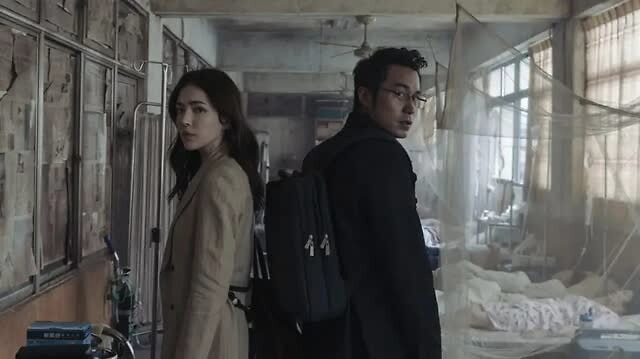

男主角 张孝全 ,之前和网飞拍了《罪梦者》,《谁是被害者》是第二次合作。

女主角 许玮甯, 还记得她在《目击者之追凶》里的黑化微笑吗?

……当时老妹儿就一哆嗦。

还有彩蛋人物, 林心如。

裸妆、扮丑,扭曲愤怒的咆哮。

令人眼前一亮。

作为网飞出品的悬疑剧,一开头肯定少不了重口味大场面。

不出十分钟,第一桩命案,来了。

高能预警!!!

浴缸里,浊黑、血红和微蓝,混成一缸诡异令人作呕的液体。

这场面,怪不得连老警长都被吓得停住脚步。

溶尸。

第二桩命案现场,尸体单膝跪地,化作黑漆漆的焦炭雕塑,隐约分辨四肢轮廓。

焦尸。

还有,漂浮在河中,几近乌黑,只有头上停滞的蜻蜓,彰显着死亡……

连环杀人案,节奏紧凑,花样百出,格外下饭。

一桩死亡案件,是大尺度和猎奇。

但接连不断的诡异死亡,就将悬念直接抛出:

受害者究竟是谁?他们之间有什么关联?凶手又是谁?

追查这桩连环命案的人,正是法医方毅任 (张孝全 饰) 和记者徐海茵 (许玮甯 饰) 。

两位主角,同样都不是正常人。

法医方毅任,患有亚斯伯格症,属于自闭症的一种。

兴趣狭窄,工作起来废寝忘食,社交能力极差,妻离女散,连同事都不爱理他。

而记者徐海茵呢?

貌美精干的外表下,裹藏着一颗“ 嗜血” 的心。

找上采访对象,随口撒谎,眼泪说来就来。

遇到独家新闻,她就像只蚂蟥,不抓到点什么决不罢休。

为了能抢新闻,时常游走于法律边缘。

“连环杀人案”这种大案子,第一时间就吸引了她的注意力。

然而,警方火速定论:

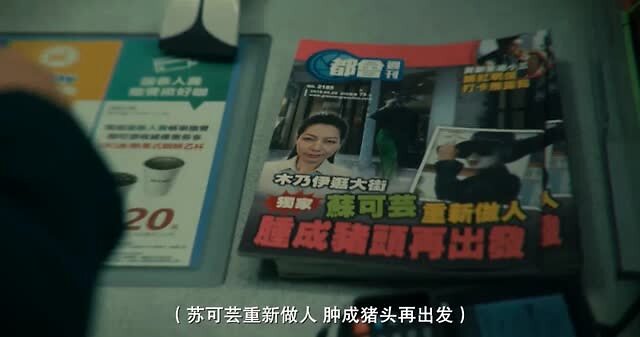

溶尸案死者是过气歌手苏可芸,自杀。

但法医方毅任再次检查后发现,浴缸中的死者,属于一名男性。

光天化日之下,大变活人?

还是个男的?

他杀还是自杀?苏可芸是受害者,还是杀人犯?

还没等警方醒神,第二具尸体和反转已经出现——

只差一秒,“杀人嫌疑犯”苏可芸在警方的目瞪口呆中,化作一具焦尸。

究竟是谁杀死了浴缸中的男人?又是谁杀死了苏可芸?

证据将箭头指向下一个人:地产销售张聪健。

而张聪建的死,一样来得飞快。

《谁是被害者》短短八集,每集一个小时,节奏快到目不暇接:

杀人者在被怀疑的下一秒,立刻被杀。

被害者,一个,一个,又一个,接连出现。

死者身份,推翻,推翻,再推翻。

警方和观众像是带上了死神来了的过山车,晕头转向,眼花缭乱:

上一桩案件还没查清,

下一秒就是急转弯: 死亡已经到来。

只有检验证据的法医方毅任,和跑街串巷的记者徐海茵,在重叠如山的死亡中,抢先发现了一个尚未死亡的关键人物——

法医方毅任已经失散多年的女儿: 江晓孟。

死亡的步子越来越快,主角们意识到:

如果江晓孟不是操控全局的凶手,那么很快,她就会是下一个死者。

只有死人才不会说话?

不,在《谁是被害者》中,你会发现:只有死人才能说话。

对于爱好刑侦悬疑的观众来说,哪怕一根肋骨,都是细致打磨的功夫。

完全人體真實比例,大小精准比对人体。

王水、焦化、藻类加速腐烂,种种猎奇,都用精准的特殊化妆进行呈现。

绝对经得起刁钻观众的考验。

大到办公室布置陈设,小到桌面的一摞文件,都是结结实实,落到现实层面。

主角没有高亮打光,没有炫酷造型,只有一双蓝色的手套。

它不仅遮盖住了血迹斑斑,也试图挡住方毅任竭力逃避的伤痛。

不 断深挖案情后,徐海茵和方毅任发现。

死亡已经成为一张密不透风的蜘蛛网,而被笼在网中的所有人,都与一件事有关——

遗愿。

离奇恐怖的死亡,只是《谁是被害人》的表象,

将悬疑大网层层拆开来,才窥见内里血淋淋的社会问题:

第一名死者有性别认知障碍,想获得家人和社会的认同;

第二名死者是过气的明星,被舆论八卦恶意嘲讽多年;

第三名死者,拼命工作过劳得癌症,却被恶意辞退,连奖金也不发。

第四名死者,被弟弟抢去成就,成为活在黑暗里的影子……

没人在意他们。

替他们发声?谁会在乎?

死亡的诱惑在黑暗中出现,蛊惑绝望的灵魂:死亡会在乎。

果然,一连串的死亡接连发生了。

人们开始猎奇八卦,新闻媒体立刻推波助澜大肆报道:

死者背后的真相暴露于日光之下,哀悼、认同和爱,此刻才姗姗来迟。

可悲,又可怜。

记者徐海茵,最开始还会因为有机会抢到独家头条,而暗自庆幸。

但在案件接连发生后,她意识到:

如果说,死者背后的凶手,正在直接怂恿人们走向死亡。

媒体和新闻,就已经成为凶手手中一把要命的快刀。

为了获取真相,她私下里与警察打交道,获取一手真相。

结果呢?真相曝光得越快,下一桩死亡就越快。

虽然新闻和曝光,是在帮助死者,完成他们的遗愿:

让这个世界知道,他们曾经多么努力地活过。

哪怕没有活成别人所认可的模样,哪怕因此被冷漠以待。

但他们仍然用生命的最后一秒钟,来证明,他们值得被关注和珍视。

但,就这么引导人们主动走向死亡,真的是正确吗?

是追求死者背后的 新闻真相 重要,

还是阻止他们求死的 道德伦理 更重要?

媒体、警察、法医,所有追求真相的人,职业操守和良知的天平在反复摇摆。

两边的砝码,全都是一个个鲜活的生命。

只有抛弃了法医的身份,成为父亲方毅任,他才不需要任何犹豫。

对于父亲来说,没什么比女儿活着更重要。

看过《谁是被害者》,我们很容易产生诸多疑惑。

到底,谁是对的,谁是错的?

选择真相,还是选择道德?

选择隐瞒真相,还是选择拯救孩子?

生而为人,没有哪一种选择是绝对的错误。

而死亡之后,也没有什么一了百了。

别忘了,哪怕是那些选择了死亡的人,也对这个世界,还抱着温柔的期待:

他们希望世界看到的,不是他们的死。

死亡只是一种极端的证明,就像蜡烛最后的光芒:

证明他们也曾经努力地、热烈地活过。

这才是生的意义。

【责编:崇嘉】

评论

全部评论(0)

-

该文章暂时没有被评论过哦!

热门新闻

-

职场落魄到人生赢家 《熊爸熊孩子》励志元素引深思

0评论 2884天前

-

四代舞王同台battle 《这!就是街舞》队长大秀照曝光

0评论 2884天前

-

“声音魔王”赵立新要出大招?中英文酥软卖萌捶胸口

0评论 2884天前

-

《吐槽大会2》迎来张雨绮 与卢正雨同台造金句

0评论 2884天前

-

《动物管理局》曝剧照 陈赫王子文解密奇幻动物世界

0评论 2884天前

大家都在看

-

职场落魄到人生赢家 《熊爸熊孩子》励志元素引深思

0评论 2884天前

-

四代舞王同台battle 《这!就是街舞》队长大秀照曝光

0评论 2884天前

-

“声音魔王”赵立新要出大招?中英文酥软卖萌捶胸口

0评论 2884天前

-

《吐槽大会2》迎来张雨绮 与卢正雨同台造金句

0评论 2884天前

-

《动物管理局》曝剧照 陈赫王子文解密奇幻动物世界

0评论 2884天前

用户名