解放战争时期,哪位将领向毛泽东提出全局性、战略性建议最多?

——纪录片《微观战场——七战七捷》访谈录

张雄文

问:粟裕在前线指挥上是不是很有主见?

答:粟裕是一个很有个人主见的将领。无论是战争年代还是和平时期,他都不唯书、不唯上,只唯实。

粟裕

他对关系到他所从事的革命事业重大问题,认为是正确的,不管是不是符合上级领导乃至最高领袖的想法,不管是否会因此得罪人,影响到自己的“仕途”,他都要提出自己的意见和建议,并且敢于坚持,敢于承担历史责任。

解放战争时期,粟裕是向毛泽东提出全局性、战略性建议最多的将领,重要建议在10次以上。

不过,粟裕坚持自己的建议和意见很遵守程序和注意方法。这一点和林彪不同,林彪与毛泽东关系很特殊,所以他提建议时敢说“请主席头脑清醒考虑之”。

粟裕不会这么显得失礼。他的办法是一而再,再而三的建议,一次又一次“斗胆直陈”,不到黄河心不死。

解放战争时期,粟裕两次改变或者说纠正了毛泽东关于全局的战略部署。一次是解放战争刚开始的时候,毛泽东给南线提出了一个主动外线出击的作战计划。就是让南线的刘伯承晋冀鲁豫、陈毅的山东、粟裕的华中野战军三支部队到津浦路两侧作战,到根据地的外面去作战,目的在于争取大胜利,迫使蒋介石接受和平。

刘伯承和陈毅两个人都没有意见,陈毅还不断催促粟裕执行毛泽东的决定。

粟裕却认为,这个计划不太符合实际情况。因为解放军的力量还不足以打到外线去,国民党军很强大,一旦实行将得不偿失。虽然他不同意,但是没有公开明确反对。只是向毛泽东委婉建议在晋冀鲁豫野战军和山东野战军出击津浦路时,华中野战军先在苏中根据地打一仗,然后再到外线去。他还摆出了几个充足的理由。

毛泽东收到电报后,觉得粟裕说的有道理,就让他先打一仗,结果粟裕连打七仗,叫做“七战七捷”。

粟裕每打赢一次,毛泽东就高兴一次,也就不催他走,最后毛泽东的看法完全改变了,变成哪里能打胜仗就在哪里打了。他的南线外线作战计划被粟裕巧妙地改变了。

苏中七战七捷战场

还有一个更典型的是改变毛泽东的第二次跃进计划。

1948年初,毛泽东要粟裕率领华野三个纵队渡江南下,挺进江南。他的目的是把战争引向蒋管区,将中原蒋介石的几支主力部队调回江南,改变当时中原地区的国共双方僵持的局面。

这个时候,粟裕已经向毛泽东发出了“子养电”,主张集中当时中原解放军的三路大军刘邓、陈粟、陈谢部队在长江以北打大歼灭战,改变中原战局。

毛泽东开始没有接受粟裕的建议,命令粟裕准备南下。粟裕一面做渡江准备,一面再次发电报旁敲侧击,说集中三路大军打大仗的好处。毛泽东还是没有听他的。

过了一段时间,粟裕于1948年4月第三次又发电报,说留在长江以北打大仗的种种好处和理由。

他这么一而再再而三地建议,毛泽东就动摇了,把粟裕叫到了西柏坡让他当面陈述理由。

结果毛泽东被粟裕说服了,采纳了粟裕的建议,不仅让他当华东野战军代司令员兼代政委,还给他立了一个8个月内歼灭10万国民党军的军令状,其中要包括蒋介石的王牌军第五军。

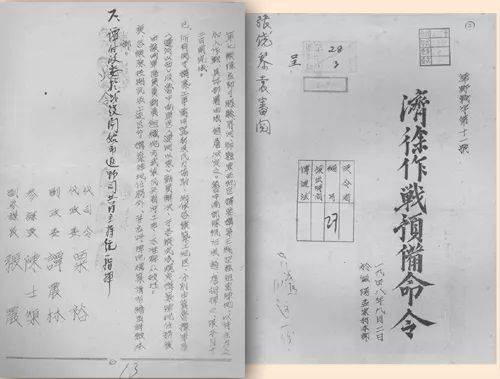

粟裕以华东野战军代司令员兼代政委身份发布的济徐作战(济南战役)预备命令

粟裕率华东野战军在长江以北连打豫东战役、济南战役和淮海战役三个大仗,8个月内歼灭了60多万人,把蒋介石包括第五军在内的黄埔嫡系主力差不多全打掉了。这个时候渡江就是百万雄师过大江,不再是仅仅三个纵队过江了。(选自《眼底吴钩:说不尽的粟裕》,东方出版社2016年版,作者张雄文)

用户名