武则天为巩固权力基础做何事 使得整个帝国元气大伤

2019-07-30 09:23:47

来源: 田栋

0评论

原题:裴行俭:“魔术师”的宿命

引子:“一代将星”的“猝然陨落”

唐高宗永淳元年(682年),大唐名将裴行俭病逝,终年六十四岁。唐高宗不胜哀伤,追赠他为幽州都督,谥号“献”,为裴行俭的一生戎马画上了句号。

裴行俭

作为一位身兼将相的功臣,裴行俭的一生充满了传奇色彩。但最终的死亡,却给他和将他倚之为长城的唐高宗都留下了无尽的遗憾。

此时的大唐帝国,用“内忧外患”来形容,一点也不为过。随着太宗高宗两朝连年征战,二十多年“贞观之治”攒下的家底已经消耗得差不多了,以至“菽粟不稔,饿殍相望,四夷交侵,兵车岁驾”(《资治通鉴·唐纪十九》)。这年四月,唐朝腹心关中地区发生大规模饥荒,粮价暴涨,关中和长安已经供养不了唐高宗和几十万文武大臣、军士百姓了。

不得已,唐高宗只得如同此前隋唐诸代帝王一样,带着官吏百姓踏上了东去洛阳就食的旅程。由于出发仓促,连禁卫军士也不时有饿死在途中的情况发生。然而祸不单行,禁卫军战斗力之弱,已经无法应对沿途的盗匪了。还好监察御史魏元忠想到一招,从监牢里挑出一个盗匪首领,让他沿途跟随,顺便和各地盗匪打个招呼,才让几十万人安全到达洛阳……

唐高宗

这简直成了笑话。堂堂大唐帝国、大唐军队连自己皇帝的安全都无法保护了,这焉能不让周边民族蠢蠢欲动,意欲挣脱掌控,与唐王朝分庭抗礼呢?就在这一年,爆发了西突厥首领阿史那车簿帅的严重叛乱。

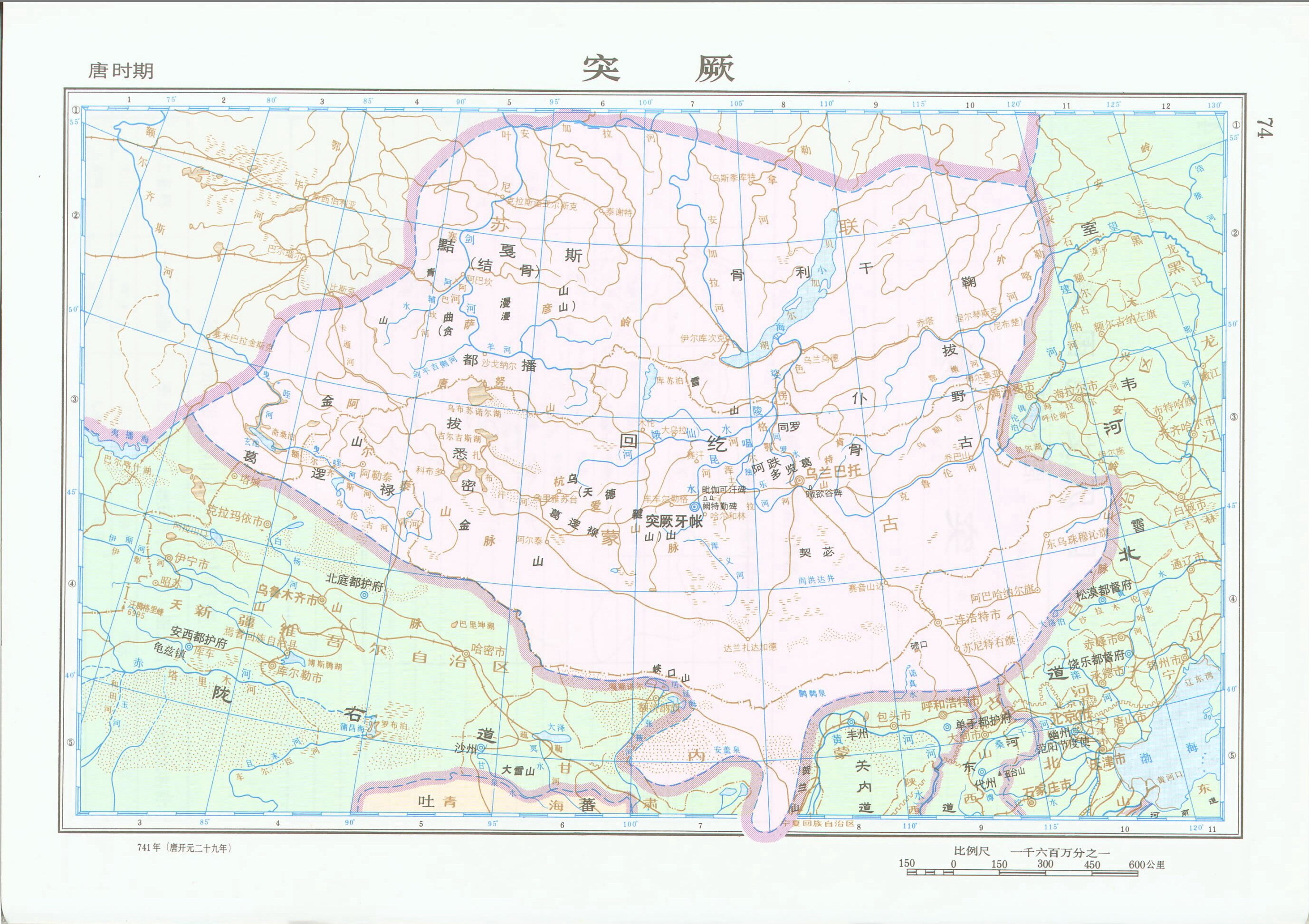

突厥叛乱由来已久。自南北朝末期以来,突厥就成为北方严重边患。隋唐易代,边备废弛,突厥趁机做大。中原地区群雄纷起,竞相向突厥献媚以争得异族强援,连唐高祖李渊也没能幸免。突厥乐得拉一派打一派,坐收渔翁之利,很是风光了一段时光。唐朝统一后,随着力量的逐渐强大,太宗高宗两代皇帝连续发起了对突厥的反击战争,最终使东西突厥都臣服于麾下,也获得了“天可汗”的荣耀。但长期战争,也使唐王朝付出了巨大代价,对北方民族的控制力也时强时弱。突厥也每每趁唐王朝自顾不暇发动叛乱,牵扯了唐王朝非常大的精力。

这次也不例外。面对十姓突厥的再次叛乱,唐高宗又想到了一个人。他就是老将裴行俭。虽已年过花甲,但裴行俭在西域纵横几十年,深得西域各族民心。同时他多次以智谋平定突厥叛乱,堪称唐王朝经略突厥第一人。

早在仪凤二年,十姓突厥可汗阿史那都支联合另一位首领李遮匐,联合吐蕃发动叛乱,意图重占唐王朝西域属地。裴行俭以送波斯皇子泥涅师回国即位为名,沿途招募心向唐朝的西域各族上万精锐部众入伍,杀到了还被蒙在鼓里的叛乱首领阿史那都支帐前。后又以打猎为借口,裴行俭以迅雷不及掩耳之势将阿史那都支生擒,赶紧利落地平定了刚刚萌芽的叛乱。此后,裴行俭又平定了规模更大的突厥首领阿史德温叛乱,成为唐王朝在西北边陲的擎天一柱。

突厥

今天,面对突厥的再次反叛,唐高宗自然又想到了这位沙场宿将。但可惜的是,因年事已高,刚刚穿上铠甲的裴行俭就病死军前。唐高宗只得另派裴行俭部将,也是他继任者的将领王方冀主持平叛,完成了裴行俭未尽的使命。

权衡:“万里黄沙”的“三国演义”

历代史家皆盛赞裴行俭对突厥的数度平叛,尤其是平灭突厥首领阿史那都支的那次“闪电行动”。瞒天过海、兵行万里、雷霆出击、擒贼擒王,裴行俭施展出一系列出色谋略,堪称一位杰出的“战略魔术师”。

大文学家杜牧认为裴行俭“考古校今,奇秘长远,策先定於内,功后成於外”(《注孙子序》)。《旧唐书》的作者刘昫则认为裴行俭是“王者之兵,儒者之将。乐城、闻喜(裴行俭是绛州闻喜人),当仁不让。”明末士人陈子龙,生逢明清易代的特殊时期,对兵不血刃弭平大乱的裴行俭更加推崇,评价他“深明古今之事,能决机宜之便耳”,希望以他为榜样,创造反清复国的奇迹。

但认真分析当时的历史形势,笔者认为裴行俭实施“斩首行动”自有其不得已之处。

就在此时,虽然太宗高宗两代皇帝东平高丽、西灭吐谷浑、北定东西突厥,大唐声威远播万里,“天可汗”的尊号实至名归,但认真分析起来,这一系列功业的基础并不牢固。

刚刚经过隋末大乱,唐王朝国力还相当羸弱。隋王朝鼎盛时期,人丁之旺亘古罕见,各地粮库堆积如山。而经过隋唐易代,已十不存一。即使经过唐太宗苦心经营、励精图治二十多年的“贞观之治”,在册户口也没有恢复到隋朝鼎盛时期的一半。唐高宗有一次问户部尚书高履行:“隋日有几户?今见有几户?”高履行回奏:“隋开皇中有户八百七十万,即今见有户三百八十万。”(《旧唐书·高宗本纪》)

除了社会经济的严重破坏,唐朝自立国到高宗时的长期征战,也极大消耗了民力,原本行之有效的军事制度也在无休止的战争状态中逐渐扭曲变形。唐朝名将刘仁轨统兵平定高丽,盛大的功业之下,刘仁轨看到了潜藏的危机。他在给唐高宗的上书中,痛心疾首地描述了军士多老弱病残、缺衣少食、惟望西归的惨状。同时指出根源:“州县发遣兵募,人身少壮、家有钱财、参逐官府者,东西藏避,并即得脱;无钱参逐者,虽是老弱,推背即来。”(《旧唐书·刘仁轨传》)隋唐时期作用巨大的府兵制受到了严重破坏,已经无力支撑唐王朝平定高丽、争雄漠北、经略西域的一系列战争了,这才有了文章开头,禁卫军连皇帝安全都无力保卫的极端一幕。

唐朝征高丽百济之战

在这种情况下,处于游牧状态、飘忽不定的突厥必然不时露出獠牙,意欲与太宗故去的唐王朝再决高下。与此同时,相比突厥,唐王朝更大的噩梦——吐蕃,也已经崛起在青藏高原,宣告一百多年唐蕃争霸时代的到来。

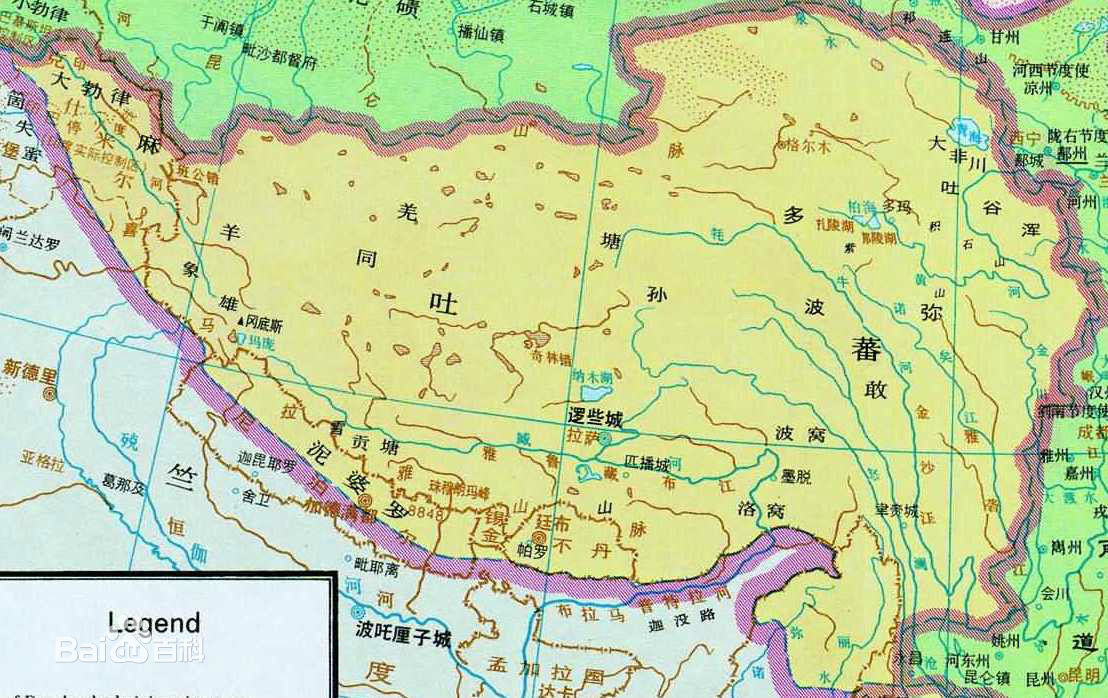

自唐太宗时期以来,在松赞干布和历任赞普,以及论氏家族的主政下,吐蕃王朝吸收了唐王朝的先进文化和制度,立宫室、定官职、发展农牧业生产、扩大兵源,利用青藏高原居高临下的地利之便,对唐王朝及其西北、西南属地展开了源源不断的进攻和侵蚀。面对来自吐蕃的威胁,唐王朝在全力平定突厥,控制西域,以重兵驻防安西四镇之后,又不得不建立河西、陇右、剑南等军镇,应对吐蕃的进袭,然而依然是杯水车薪,事倍功半。

自显庆元年起,吐蕃就频繁进攻归附唐朝的属国吐谷浑,最终将其吞并。史载“吐谷浑自晋永嘉之来,始西渡洮水,建于群羌之故地,至龙朔三年为吐蕃所灭,凡三五○年。”(《旧唐书·西戎传》)吐蕃自此尽占今天青海等地,直接威胁长安。以青藏高原和吐谷浑故地为基础,吐蕃于咸亨元年发起了对西域的大举进攻。“入残羁縻十八州……于是安西四镇并废。”(《新唐书·吐蕃传上》)面对吐蕃的节节进逼,唐王朝派大将军薛仁贵、阿史那道真、郭待封领兵十余万,征讨吐蕃,结果在大非川之战中全军覆没。唐太宗、唐高宗两朝在西域取得的战略成果至此全部丧失,唐王朝遭遇立国以来最大的军事失利,在与吐蕃的争霸中处于劣势。

吐蕃

就是在这种情况下,发生了突厥首领阿史那都支和李遮匐的阴谋叛乱。从本质上说,这是突厥乘唐王朝在西域势力衰落之机,夺回优势地位的一次尝试。必须看到,突厥势力的复起,背后是吐蕃的支持和怂恿。因此,此时的西域大地,实际上演的,是唐王朝、突厥、吐蕃三国争衡的大戏。裴行俭在出征前,曾担忧地说:“吐蕃叛皛方炽,敬玄失律,审礼丧元,安可更为西方生事?”(《新唐书·裴行俭传》)指的就是此前不久,中书令李敬玄、检校左卫大将军刘审礼率兵十八万征讨吐蕃失败,刘审礼甚至被俘虏,死在吐蕃的非常事件。

在这种情况下,要平定突厥的叛乱,谈何容易?也正因为如此,裴行俭才放弃了直接出兵力夺,而处心积虑地选择了智取。除了兵力不足,裴行俭更担心旷日持久的平叛战争可能会引来吐蕃的干涉,届时唐军以羸弱之师对阵突厥、吐蕃两大强敌,后果将更加难以预料。

“闪电行动”的结果虽然是元凶束手,大乱消弭,但这无疑是一场险胜。更多依靠的,还是突厥内部的矛盾,以及大唐帝国在西域各民族中的声望,和裴行俭本人对叛乱首领心理的精准把握。没有大唐天威,很难想象西域各族在极短时间内组建一支万人大军,供裴行俭驱驰。同样,如果突厥内部没有重重矛盾,也很难想象从唐王朝派出使团,到裴行俭组建军队打到家门口,这么长时间里阿史那都支和李遮匐的作乱一直没有从阴谋落实到实践中,结果让裴行俭捡了便宜。

由此可见,裴行俭的成功,实际上已经打了折扣。

两个首脑被押解到长安,但突厥叛乱部族的实力没有损失,吐蕃在西域、河西地区的优势地位和对突厥的支持没有改变,这就决定了这场叛乱必定还会爆发,而且注定能量更强、波及更广、破坏更大。

代价:“反复发作”的“民族之殇”

果然,仅仅过了一年,突厥首领阿史德温傅就联合阿史那伏念兴兵造反,而且“单于管二十四州叛应之,众数十万。”长安君臣还没有高兴几天,和平的幻象就被猝然爆发的叛乱和雪片般飞来的告急文书打破。新任安西都护萧嗣业大败亏输,情况危急!

事实证明,投机取巧得来的胜利,必然被更严重的失败断送。

唐高宗赶紧任命裴行俭为定襄道行军大总管,行俭当仁不让,率太仆少卿李思文、营州都督周道务等部三十余万大军,再次北征突厥。裴行俭率军连日苦战,“前后杀虏不胜计”,终于促成叛军内乱,突厥自立的伪可汗泥熟匐为其部下所杀。而裴行俭又趁热打铁,故技重施,利用突厥内讧不断的弱点,以反间计拆散了阿史德温傅和阿史那伏念的联盟。最终,阿史那伏念阵前倒戈,抓捕阿史德温傅,向唐王朝投诚,此次叛乱终于平定。

然而遗憾的是,这次平叛,裴行俭更多还是依靠对敌方首领心理的把握,利用矛盾拆散敌人联盟。无疑,在突厥民众心目中,此举是彻头彻尾的阴谋,无法真正取信于对方,实现根本的长治久安。

更有甚者,阴谋者也成为阴谋本身的受害者。

秘密投诚的阿史那伏念本来已经在裴行俭那里取得了不死的承诺,但裴行俭的功劳在朝中遭到侍中裴炎的嫉恨,因此裴炎对唐高宗进谗,说阿史那伏念是被程务挺、张虔勖等唐军将领的联合打击而兵败投降,并非真心投诚。于是乎,阿史那伏念和被他抓来当“投名状”的阿史德温傅一起,在长安街市被斩首示众。

随着两人人头落地,裴行俭悲哀的发现,自己和唐王朝一起,在突厥民族眼中,都被钉在不仁不义、无忠无信的耻辱柱上。他沉痛地预言:“但恐杀降则后无复来矣!”从此称病不出。

事情的发展不幸被裴行俭言中,永淳元年,十姓突厥车薄再次叛乱,唐高宗第三次启用裴行俭为帅,领金牙道大总管,主持平叛。但六十四岁的裴行俭已是风烛残年,无力再战。还未出征,就病死军前。高宗无奈,只得另选将领平叛,并赠裴行俭幽州都督,谥曰献,为裴行俭的戎马一生画上了句号。

裴行俭文武双全,智计百出,一生功业非凡,还选拔培养出了程务挺、王方翼、郭待封、李多祚、黑齿常之等出色人才,为自己死后唐王朝继续经略突厥、西域和吐蕃奠定了基础。然而,在唐朝国力耗损,与吐蕃争霸处于劣势的历史大背景下,裴行俭不得已,对突厥施分化瓦解之智,收各个击破之功,虽然暂时消弭了叛乱,却让“天可汗”的道德声威在突厥和其他民族部众心中逐渐丧失,也将危险转嫁到了未来。

结局:“阴谋之树”的“历史宿命”

裴行俭死后,对裴行俭信任有加的唐高宗,也在权力被皇后剥夺殆尽后撒手人寰。武则天则取代唐朝,以女皇帝的身份建立了武周王朝。

一切都已物是人非,唯有阴谋被权力争夺的胜利者武则天发扬光大。

武则天

裴行俭苦心选拔培养的人才一一被她翦除:精明强干的程务挺起初被武则天看中,参与到了废黜中宗,推武则天上位的政变阴谋中,立下大功。却因武则天怀疑他与宰相裴炎串联,私下反对自己称帝,被一纸命令逼迫自杀;王方冀本是裴行俭之后,唐王朝镇守西域的主要将领,却因为他是武则天政敌——王皇后的堂哥,被武则天流放崖州,并在流放途中被人杀死;大将黑齿常之在平定高丽、抗御吐蕃和突厥的历次战役中屡立战功,威名赫赫,却被武则天手下的酷吏周兴诬陷谋反,最终投缳自尽……

靠着阴谋和权力,武则天荡平了李唐宗室、功臣集团、功勋武将等公开和潜在的反对势力,巩固了权力基础,但也使整个帝国元气大伤,让周边民族有了可乘之机。早已因唐王朝的背信弃义而心怀怨恨的突厥,以及代之而起的契丹,由于不满武周朝廷和营州(今辽宁朝阳)都督赵文翙的压榨欺凌,终于在裴行俭死去十四年后,重新掀起了更大规模的“营州之乱”。失去裴行俭,以及一干名将的武周朝廷损兵折将,连连败北,逼得武则天下令将囚犯赦免,组成军队镇压叛乱。最终,不得不联合后突厥阿史那默啜所部,才将叛乱平定下去。

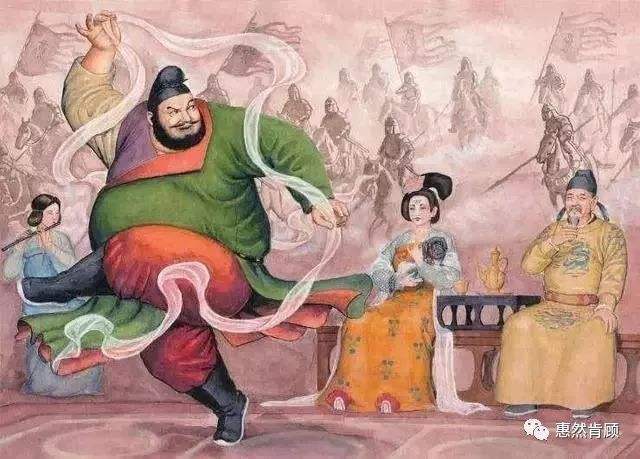

然而,反抗因子已经在北方各族民众心中种下,从此终武则天一朝,直到唐玄宗即位,契丹、奚等民族的叛乱就如附骨之疽般反复发生。唐玄宗主政后,为一劳永逸解决北方民族叛乱和侵扰问题,将节度使权限从兵权扩张到地方行政和财政,渐成尾大不掉之势,为更大规模的分裂和叛乱埋下了隐患。平叛一线的幽州节度使张守珪为了邀功,重用心狠手辣的胡人将领安禄山镇压各北方民族。安禄山变本加厉、不择手段,用诱骗、欺诈等手段残忍杀害契丹、奚族首领,被好大喜功的唐玄宗升任平卢、范阳、河东三镇节度使,从此掌握帝国北方军政大权。安禄山在自己官位日高,实力日强的同时,也让唐王朝和北方各民族之间的仇恨越来越深,难以弥合。

安禄山

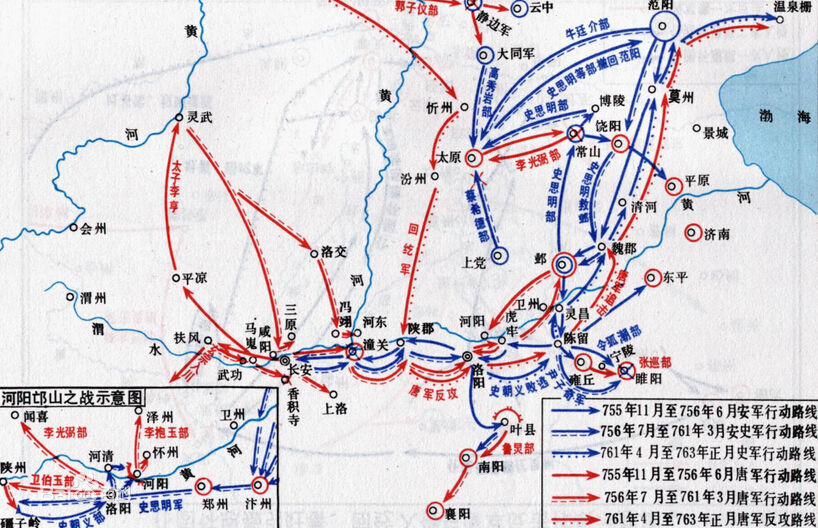

最终,野心家安禄山利用这一矛盾,一方面迷惑唐玄宗君臣,一面暗中大量征召契丹、同罗、奚等族战士入伍,成为自己力量的基本盘。唐玄宗天宝十四年,安禄山统帅各族大军十五万,号称二十万,自范阳南下犯阙,发动了改变唐王朝和整个中国历史走向的安史之乱,大唐盛世被拦腰斩断,从此一蹶不振。

安史之乱爆发后,唐朝内部一片糜烂,不得不“尽征河陇、朔方之将镇兵入靖国难”(《旧唐书·吐蕃传》),边备空虚。吐蕃乘机卷土重来,兵锋首指河西陇右。不到十年,陇右、河西诸郡大部分地区为吐蕃所占。安西四镇和伊、西两州、北庭等地与中央政府联系被切断,并相继陷于吐蕃。再往后,吐蕃趁唐王朝平定藩镇割据失败,甚至一度占据了都城长安,“天可汗”的权威和尊严最终沦入谷底。作为为唐王朝开疆拓土的名臣裴行俭,如果在天有灵,看到如斯情景,真不知会作何感想。

安史之乱

识人之智、用人之明、制人之谋,让裴行俭在人才济济的初唐时期崭露头角,功耀千秋。但他没有能力看透这历史大势,也无法预料在专制王朝中,这阴谋之树将逐渐开枝散叶、盘根错节,最终将整个王朝毁于一旦。

这是遗憾,也是宿命。

[责编:温仁]

评论

全部评论(0)

-

该文章暂时没有被评论过哦!

热门新闻

-

假设历史•如果刘邦没分封诸王 汉朝会是什么样儿

0评论 2881天前

-

兰台说史•剑与泪:耶路撒冷之困背后的千年羁绊

0评论 2881天前

-

1991年吕正操与张学良会面 张称为何事“抱恨终生”

0评论 2862天前

-

谁是许世友最钦佩的开国少将 敢修改毛泽东的命令

0评论 2881天前

-

苏联解体源于戈尔巴乔夫背叛?恩格斯早就批驳此论

0评论 2881天前

大家都在看

-

假设历史•如果刘邦没分封诸王 汉朝会是什么样儿

0评论 2881天前

-

兰台说史•剑与泪:耶路撒冷之困背后的千年羁绊

0评论 2881天前

-

1991年吕正操与张学良会面 张称为何事“抱恨终生”

0评论 2862天前

-

谁是许世友最钦佩的开国少将 敢修改毛泽东的命令

0评论 2881天前

-

苏联解体源于戈尔巴乔夫背叛?恩格斯早就批驳此论

0评论 2881天前

用户名